বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন এখন বিশ্বের অন্যতম বড় সংকট, আর বাংলাদেশের জন্য এটি জাতীয় নিরাপত্তা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য এক গভীর হুমকি হয়ে উঠেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উপকূল ধ্বংস, লবণাক্ততার বিস্তার ও জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতি—এসবের প্রভাবে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে বাংলাদেশের মানচিত্রই নতুনভাবে আঁকতে হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

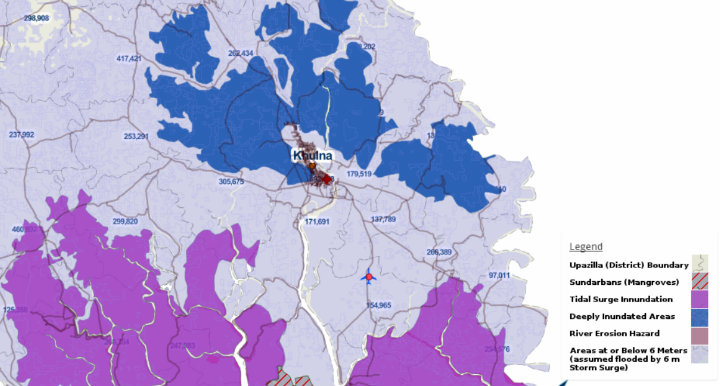

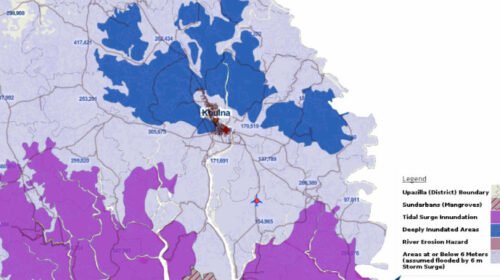

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা মাত্র এক মিটার বাড়লে বাংলাদেশের অন্তত ২১টি উপকূলীয় জেলা পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে। এতে কোটি মানুষ গৃহহীন হবে, কৃষি ও মৎস্যচাষে ব্যবহৃত নদীগুলোতে লবণাক্ত পানি ঢুকে পড়বে এবং মিঠা পানির ওপর নির্ভরশীল জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি কেবল পানি লবণাক্ত হয়ে যাওয়ার বিষয় নয়—এটি ভূখণ্ড হারানোর, জনগোষ্ঠী বিলুপ্তির এবং শেষ পর্যন্ত সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা।

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ২১০০ সালের মধ্যে মালদ্বীপের মতো ৫২টি ছোট দ্বীপরাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশের অবস্থাও অনেকটা সেরকম ঝুঁকিপূর্ণ।

বাংলাদেশের ৬৫ শতাংশ মানুষ প্রোটিনের জন্য নির্ভরশীল মিঠা পানির মাছের ওপর। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে এই জীবনরেখা হুমকির মুখে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রতি বছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও খরার কারণে দেশের জিডিপি ক্ষতির হার ২ শতাংশের বেশি। অনুমান করা হচ্ছে, ২০৫০ সালের মধ্যে এ হার দ্বিগুণে পৌঁছাতে পারে। এর ফলে ফসলহানি, পানির সংকট এবং গণবাস্তুচ্যুতি নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে।

ইন্টারন্যাশনাল ক্লাইমেট চেঞ্জ রিসার্চ সেন্টারের গবেষক ড. এহতেশামুল কবির বলেন, “জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতি প্রকৃতির নয়, মানুষের তৈরি সংকট। এজন্য ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে আন্তর্জাতিক ফোরামে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় শক্ত অবস্থান নিতে হবে। এখনই জাতিসংঘের একটি বিশেষ প্রটোকল থাকা উচিত।”

বিশ্বের ৮০ শতাংশ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করে জি-২০ ভুক্ত দেশগুলো, অথচ বাংলাদেশ জলবায়ু ঝুঁকির দিক থেকে সপ্তম স্থানে এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রগুলোর একটি। ২০২৪ সাল ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে উষ্ণ বছর; সমুদ্রের উষ্ণতা ও হিমবাহ গলার হার দ্বিগুণ হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি সব দেশ তাদের বর্তমান প্রতিশ্রুতিই পূরণ করে, তবুও বৈশ্বিক তাপমাত্রা ৩ থেকে ৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়বে—যা মানবজীবনের সহনক্ষমতার অনেক বাইরে।

একসময় ছয় ঋতুর দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশে এখন ঋতুর পার্থক্য ক্রমেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। গ্রীষ্মে অস্বাভাবিক তাপদাহ, বর্ষায় অতিবৃষ্টি, শীতে উষ্ণতা—সব মিলিয়ে ঋতুচক্রের স্বাভাবিক ছন্দ পাল্টে যাচ্ছে। জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টিতে বন্যা দেখা দেয়, আবার মৌসুমের পরিবর্তনকালে ঘূর্ণিঝড় ও টর্নেডোর সংখ্যা বাড়ছে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, রাজশাহীর উচ্চ বরেন্দ্র এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ১৯৯১ সালে ছিল ৪৮ ফুট, যা ২০০৭ সালে নেমে গেছে প্রায় ৯৩ ফুটে। একইভাবে, স্বাভাবিক বন্যার সংখ্যা ও তীব্রতা দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশের প্রায় ২০ শতাংশ এলাকা প্রতিবছরই প্লাবিত হয়।

পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে, বৈশ্বিক পর্যায়ে দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে শিল্পবিপ্লব-পূর্ব সময়ের তুলনায় আগামী এক দশকের মধ্যে গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বেড়ে যাবে, যা ২১০০ সালের মধ্যে ৩.৩ থেকে ৫.৭ ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। এর ফলে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও সামুদ্রিক দুর্যোগের পরিমাণ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাবে।

জার্মানির রুহর বিশ্ববিদ্যালয় বোখাম এবং মানবিক সংস্থা ডেভেলপমেন্ট হেল্প অ্যালায়েন্স–এর যৌথ গবেষণায় বলা হয়েছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমাগত বাড়তে থাকলে বাংলাদেশের অনেক উপকূলীয় অঞ্চল স্থায়ীভাবে পানির নিচে চলে যাবে। এতে সৃষ্ট হবে দীর্ঘমেয়াদি জলাবদ্ধতা, কৃষিজমির লবণাক্ততা ও খাদ্য সংকট।

ইতোমধ্যে সাতক্ষীরা জেলায় গত দুই দশকে লবণাক্ততা বিপজ্জনক হারে বেড়েছে, ফলে অনেক জমিই চাষাবাদের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে, লবণসহিষ্ণু ধান উদ্ভাবন সাময়িক সমাধান হলেও দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর নয়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও জলবায়ু অর্থায়ন বিশেষজ্ঞ শারমিন্দ নীলর্মী বলেন, “বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম ভুক্তভোগী দেশ হলেও আন্তর্জাতিক অর্থায়নে আমাদের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড থেকে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত পেয়েছে মাত্র ৫০০ মিলিয়ন ডলার, যা আমাদের অর্থনীতির পরিসরে খুবই অল্প। সরকার নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে অভিযোজন প্রকল্প হাতে নিয়েছে, তবে বৈশ্বিক সহায়তা ছাড়া এ সংকট মোকাবিলা সম্ভব নয়।”

বিশেষজ্ঞদের মতে, এখনই সময় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দৃঢ় অবস্থান নেওয়ার। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা, নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে রূপান্তর এবং উপকূলীয় এলাকায় টেকসই অভিযোজন কর্মসূচি গ্রহণ ছাড়া বিকল্প নেই। নচেৎ, আগামী অর্ধশতকে বাংলাদেশের উপকূলীয় ভূখণ্ড, জীববৈচিত্র্য ও অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।