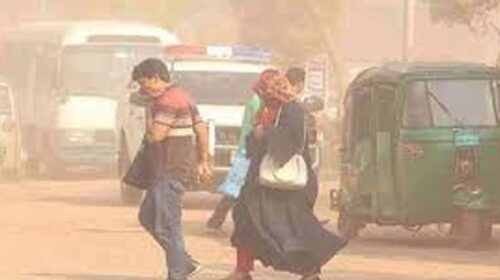

“যদি এখনই আমরা সতর্ক না হই, আমাদের ভুলের বোঝা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বইতে হবে।” খুলনার এক প্রবীণ পরিবেশকর্মীর এই সতর্ক উচ্চারণ যেন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বাস্তব সংকটকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। দেশের এই উপকূলীয় অঞ্চল আজ বনভূমি সংকট, লবণাক্ততা ও মানবদখলের দুষ্টচক্রে আটকে পড়েছে। বিশেষ করে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন এবং তার আশপাশের এলাকা ক্রমেই মানুষের দখল ও উন্নয়নচাপের মুখে পড়ছে।

খুলনা বিভাগীয় বন কার্যালয়ের ২০২৩ সালের তথ্যানুযায়ী, গেল ২২ বছরে খুলনা জেলাতেই ৪৩ হাজার ৬৮৯ একর বনভূমি বিলীন হয়েছে—যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ হার।

দাকোপে ১৬ হাজার ৫০০ একর বনভূমি চিংড়িঘের ও বসতিতে পরিণত হয়েছে, কয়রায় দখল হয়েছে আরও ৮ হাজার ২০০ একর, আর বটিয়াঘাটায় অবৈধ বাগান, কাঠ কাটা ও মধু আহরণের কারণে অন্তত ৫ হাজার একর বনভূমি হুমকির মুখে।

২০২৩ সালের বন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে সারাদেশে ২ লাখ ৮৭ হাজার ৪৫৩ একর বনভূমি হারিয়েছে, যার ১৫ শতাংশের বেশি খুলনা অঞ্চলে।

FAO–এর ২০২০ সালের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে বন উজাড়ের বার্ষিক হার ২.৬%, যা বৈশ্বিক গড়ের দ্বিগুণ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) ২০২১ সালের হিসেবে, দেশের মোট ভূমির মাত্র ১৪.১% বনভূমি, অথচ পরিবেশগত ভারসাম্যের জন্য প্রয়োজন কমপক্ষে ২৫%।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সুন্দরবনের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তে মানববসতি, মাছের ঘের, কলকারখানা ও বিদ্যুৎ প্রকল্পের সম্প্রসারণে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংস হচ্ছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. ফারহানা ইয়াসমিন বলেন, “উপকূলীয় অঞ্চলে মানুষের বসতির চাপে সুন্দরবনের বাফার জোনগুলো মারাত্মক হুমকির মুখে। এর প্রভাব পড়ছে কাঁকড়া, কচ্ছপ, জলপাখিসহ বহু প্রজাতির ওপর।”

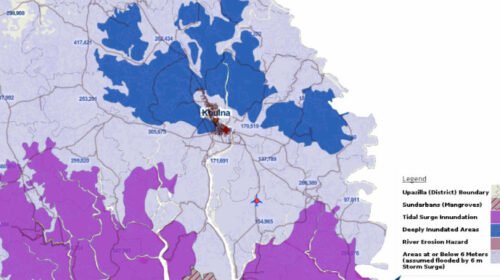

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে খুলনা উপকূলে লবণাক্ততা বাড়ছে আশঙ্কাজনকভাবে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (BCCT)–এর ২০২২ সালের গবেষণা বলছে, খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে ২০৩০ সালের মধ্যে লবণাক্ততা দ্বিগুণ হতে পারে।

বর্তমানে খুলনার কয়রা উপজেলার শিবসা নদীতে লবণাক্ততার মাত্রা ১৪,৫০০ μ mg/L, যা স্বাভাবিকের বহু গুণ বেশি। সাতক্ষীরার আশাশুনি ও শ্যামনগর উপজেলায় পানির লবণাক্ততা ১,৪২৭–২,৪০৬ μS/cm পর্যন্ত—যা পানীয় জলের নিরাপদ সীমা (১,০০০ μ mg/L) অতিক্রম করেছে। বাগেরহাটে রেকর্ড করা হয়েছে মাঝারি থেকে উচ্চ মাত্রার (৫,০০১–১০,০০০ μS/cm) লবণাক্ততা, যা কৃষি উৎপাদন ও বনজ উদ্ভিদ উভয়ের জন্য ক্ষতিকর।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এভাবে চলতে থাকলে ম্যানগ্রোভ ও কৃষিনির্ভর বনভূমি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, হারাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য।

খুলনা বন সংরক্ষণ বিভাগের সহকারী বন সংরক্ষক (এসি এফ) শাহীনুর রহমান বলেন, “বন অধিদপ্তর নিয়মিত অভিযান চালালেও প্রভাবশালী চিংড়িঘের মালিক ও স্থানীয় দখলদারদের বাধায় টেকসই সাফল্য আসে না। আইনি সহায়তা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব প্রকট।”

অন্যদিকে, পরিবেশ অধিদপ্তর খুলনা বিভাগের উপপরিচালক মো. মিজানুর রহমান জানান, “আমরা পরিবেশ ছাড়পত্র ছাড়া কোনো প্রকল্প অনুমোদন দিই না। তবুও মাঠ পর্যায়ে দুর্বল মনিটরিংয়ের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই সুন্দরবনের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে গড়ে ওঠে অবৈধ স্থাপনা।”

তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি খুলনায় ১১টি অবৈধ কারখানা বন্ধ করা হয়েছে।

পরিবেশ বিজ্ঞানী ড. নাহিদা সুলতানা বলেন, “এখনই স্থানীয় সরকার, বন বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জনগণের অংশগ্রহণে কমিউনিটি ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট গড়ে তুলতে হবে। একমাত্র তখনই প্রাকৃতিক বন তার গঠন ও জীববৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনতে পারবে।”

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) ও বাপা খুলনা শাখার সমন্বয়কারী এডভোকেট বাবুল হাওলাদার বলেন,

“সুন্দরবন কেবল একটি বন নয়, এটি উপকূলবাসীর টিকে থাকার সুরক্ষা বেষ্টনী। বন না থাকলে ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি ও সম্পদহানির ঝুঁকি বহুগুণ বাড়বে।”

তিনি আরও বলেন, “সুন্দরবন হারালে শুধু গাছ নয়, হারিয়ে যাবে জলবায়ু প্রশমনের প্রাকৃতিক ঢাল। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের গতি কমানোর অন্যতম অবলম্বন এই বন।”